關于“什么是好酒”,這是一個“劃時代”的回答

科技驅動下,白酒的品質建設和表達都來到了新層面。

歲末又至。回顧本年度酒業大事,一項具有突破性的科研進展,在白酒飲后舒適度領域實現。

今年11月,由遠航酒業集團(大家更熟悉的是其旗下的“九江雙蒸”)完成的《中國白酒醒得快技術白皮書》發布。

這項歷時10年的科研項目,通過動物測試模型與人體測試模型結合的方法,發現和驗證了米香型白酒“醒得快”的科學原理,研發出檢測蒸餾酒醉酒度的科學方法,進而通過優化釀造工藝,讓“醒得快”成為可以穩定呈現的品質特征。

16年前,釀酒大師曾祖訓首次提出“低醉酒度”概念,并將白酒業未來的品質追求歸于“喝時舒暢,飲后輕快”。

如今,《中國白酒醒得快技術白皮書》發布,標志著這一目標已經在米香白酒中達成——該研究不僅帶來了米香白酒的又一次工藝革新,在白酒品質評估方面,同樣具有劃時代的意義。

杯酒入喉后的科學探索

喝醉酒是種什么體驗?

拋出這個問題,想必可以征集到各種出其不意的回答。

那些喜劇效果拉滿的荒唐故事,和不同程度、不同風格的“難受”,是醉酒人士的獨家體驗。

有經驗的飲者或許會有所察覺,在酒精攝入大體相同的情況下,飲用不同酒種、不同品牌,醉酒的程度和癥狀會有所差別。

這就涉及到酒類產品的飲后舒適度問題。白酒業對此關注已久,且有源源不斷的研究成果發布出來。

當代白酒科研史中,相當大的章節都是以現代科技“對抗不舒適”的發展史。圖源/視覺中國

較早開展的是關于白酒“上頭”的探究。

早在1977年,《黑龍江發酵》就曾刊發由哈爾濱市衛生防疫站與哈爾濱醫科大學衛生系合作完成的《對新工藝白酒飲后“上頭”原因的初步調查》。

這項研究通過招募志愿者、開展兩個階段的飲用試驗,探究到底是哪種新工藝白酒“上頭”明顯。

1995年1月,由劉玉明等撰寫的《漫談飲酒“上頭”》對飲酒“上頭”現象,提出了十分辯證的看法:“如果當您飲用了粗制的劣酒或混入雜質的毒酒,當然是件壞事,而不加節制地過量飲酒,則更糟糕。”

圖源/視覺中國

作者認為,在排除品質因素的前提下,“上頭”或許可以視作一種保護性的信號和反映。“因上頭而少飲,是聰明的選擇,是值得稱贊的好事。”

2001年,由周新虎、崔如生完成的《引起白酒口干、上頭問題的初探》,在分析原因的基礎上,還提出了7項改進措施。

如果說“上頭”是一種直觀感受,飲酒后的“舒適度”,就是一種更具概括性的表達。

制圖/好酒地理局視覺中心

2007年1月,高傳強撰寫的《如何提高白酒飲用后的舒適度》在《釀酒科技》刊發。這是“舒適度”在白酒研究中較早的一次出現。

此后幾年,第五屆全國評酒會評委胡森提出,生產的酒飲用時要做到順口,并總結出不辣嘴、不刺喉、不口干、不上頭的“四不”觀念。

在“四不”的基礎上,2008年10月,時任四川省白酒專家委員會主任、高級工程師曾祖訓發表《白酒醉酒度低是消費者的新追求》,在白酒業首次定義“低醉酒度”概念——醉酒度的準確意思是指飲酒后,對人的精神激活的程度,既要滿足美好的享受,又不至于影響工作和健康。

據此,他提煉出優質白酒的具體品質特色:入口時不辣嘴,不刺喉,醇和爽凈,諧調自然,飲酒過程醉得慢,醒得快,酒后不口干,不上頭,感覺清新舒適。

攝影/好酒地理局視頻中心

“酒體低醉酒度,實際是體現了酒體的高質量。”2014年,曾祖訓在《對白酒酒體的認識、體驗與創新》文中進一步提出,白酒醉酒度的控制因素,如雜醇油含量、酸酯平衡、基酒的儲存、車間生產清潔有序的管理等,同等是白酒高質量的要求,所以說高質量白酒,必定是醉酒度低的產品,酒體的個性化,那又是“賣點”的另一內容。

2013年,余華、王衛、張佳敏等在《醉酒度及其在白酒品質評價中的意義》中提出:“從消費者的角度來講,醉酒度(舒適度)能直觀地、科學地評價白酒的品質,在衡量白酒品質的眾多指標中,凸顯出它特有的優勢,醉酒度指標對中國白酒品質評價將具有劃時代的意義。”

但在當時,關于醉酒度還很難做到定性、定量。如何對醉酒度進行科學監測,還沒有找到具體方法。

不過,一個龐大而復雜研究項目,隨即在嶺南的水鄉風韻和市井煙火中啟動。

多快才算“醒得快”

飯館、茶樓,熱氣騰騰的粥鋪,和街頭巷尾親切的腸粉店,是屬于嶺南的煙火人間。

近守廣州、東與順德相接的九江鎮,擁有西江的寬闊和舌尖上的萬般靈感。那里盛產美酒,孕育了工藝獨到、滋味醇厚的九江雙蒸,也自然而然地滋養出興盛的酒風。

制圖/好酒地理局視覺中心

遠航酒業集團總工程師、中國米酒研究院院長何松貴,用質樸而幽默的語言告訴我們,在當地,善飲的老鄉一天能喝五頓——除了三頓正餐,下午茶和宵夜,也是飲酒的好機會。

所以,當遠航酒業集團董事長關正生,在2013年提出解決飲后舒適度問題時,研究團隊腦海中浮現了一個十分具象的目標——要讓老鄉們“中午喝完酒,下午能下田”。

遠航酒業集團總工程師、中國米酒研究院院長何松貴

如前文所述,無論是關于“上頭”,還是曾老提出的“醉酒度”,酒行業對飲后舒適度的研究已經取得一些成果。但現有研究還無法對醉酒度這一指標進行定性、定量和科學檢測。

這是難點,也是攻堅的關鍵。

為了探究酒類醉度的科學測定方法,最開始,研究團隊跟華南理工合作,通過小白鼠試驗,初步摸索規律;在此基礎上,又與中國食品發酵研究院合作進行大鼠實驗,提出可能性的框架;最后,通過人體實驗,得出酒類醉度綜合測定方法。

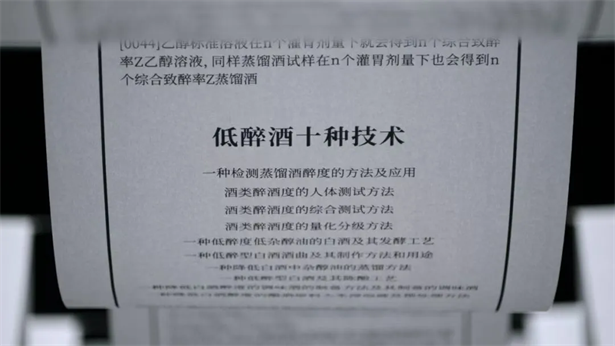

至2024年6月,這項研究中,與醉度相關的科研成果已獲授權國家專利4項,分別是《一種檢測蒸餾酒醉度的方法及應用》《酒類醉度的人體模型測定方法》《酒類醉度的綜合測定方法及其在醉度分級中的應用》《一種降低白酒中雜醇油的蒸餾方法》。

過去,醒酒速度的快慢,更多的是消費者的直觀感受。但基于上述檢測方法,研究團隊首次提出醒得快型蒸餾酒評價方法:

測試者飲用完測試蒸餾酒酒體后,立刻進行呼氣酒精含量檢測,每隔半小時檢測一次至檢測數值低于30mg/100mL后,每隔10分鐘檢測一次直至最后兩次結果小于20mg/100mL。

如果在5小時內,呼氣酒精含量小于20mg/100mL,則通過醒得快測試。當大于或等于2/3測試者通過該測試時,則表示該酒體為“醒得快型蒸餾酒”。

2024年5月15日,團體標準T/GDFPT 0038—2024《醒得快型精釀米香白酒》在全國團體信息平臺正式發布并實施。

這意味著,這項技術不光將九江雙蒸的品質提上新臺階,還將惠及其他米香白酒企業。

支撐“醒得快”的復雜系統

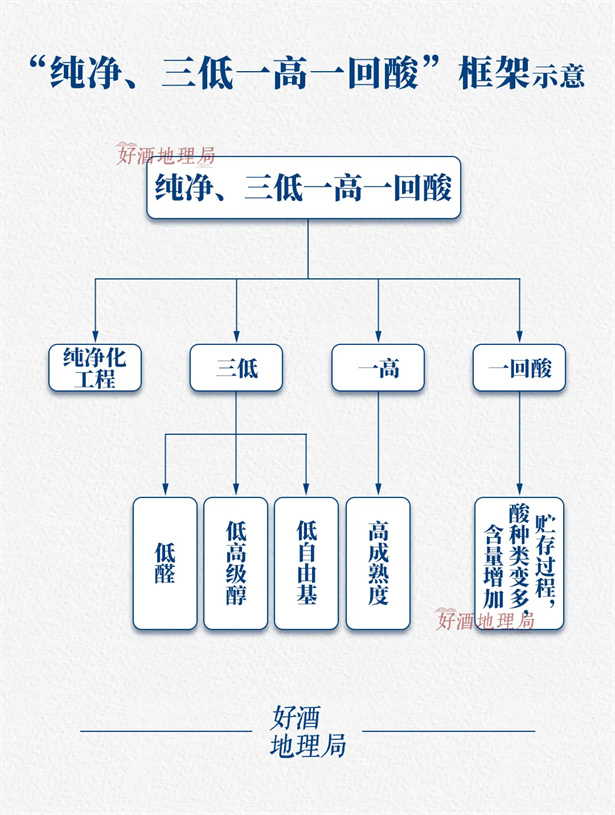

“純凈、三低一高一回酸。”

在科學測定醉度的基礎上,研究團隊給出上述酒體“畫像”。這是實現“醒得快”的核心技術。

純凈并不難理解。純凈原本就是米香白酒的特色和優勢,但通過更加精細化的生產管理,九江雙蒸的酒體純凈度仍有進一步提升的空間。

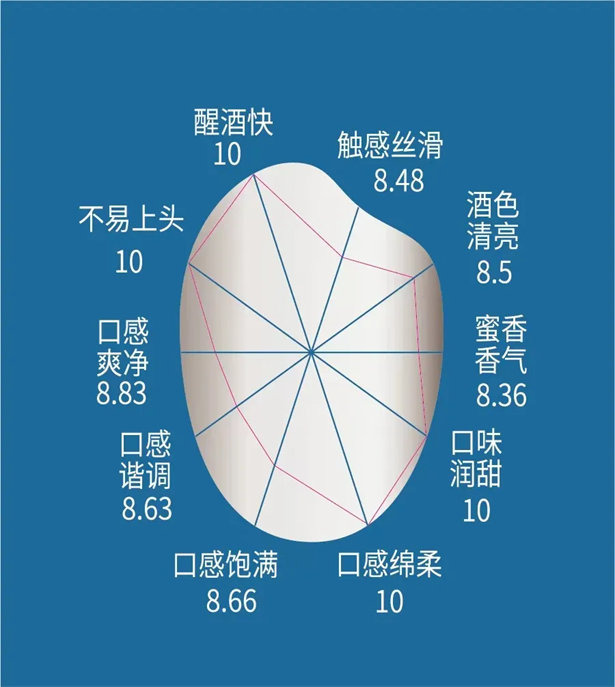

九江雙蒸精米40風味輪

由于九江雙蒸生產流程長,過程受季節、操作設備及場所條件的影響,容易產生不良氣味。

于是,技術團隊通過感官品評,明確了六種容易產生的異雜味:霉味、谷殼味、異臭味、焦味、過糊、肉腥味,并將其追溯到具體產生環節,進而開展酒體純凈化“五去一防止”項目。

制圖/好酒地理局視覺中心

“去”的就是上述五種異味,“一防止”是指蒸餾環節防止過糊。

酒體設計師黃進對基酒純凈度有著敏銳感觸和精準判斷,憑借專業技能對基酒品質進行日常監控,通過品評基酒基本就可以推斷問題出在哪個生產環節。

比如,基酒如果淡薄、帶有苦味,很可能是發酵過程受到青霉菌的影響,這就需要對酒餅培養過程中的微生物生長曲線、水分進行嚴格控制;如果帶有澀味,在舌面留下明顯的收斂感,就需要對谷殼原料、處理工藝、出房水分進行排查。

換言之,純凈考驗的是每一處生產細節。

米香白酒工藝流程示意

下午四點,九江酒廠的米香白酒釀造車間已經結束生產,由于明天是休息日,工人們正在對生產設備進行徹底的清潔。

黃進告訴我們,在非連續生產時間段,如果米飯在履帶中殘留,很容易在發酵時產生異臭味;酒醅在泵送過程中,如果管道衛生做不好,也容易出現異臭味。

因此,這些看似微不足道的環節,同樣需要嚴格的監測和排查。

大米經過浸泡自動傳輸進入發酵環節

蒸餾環節是齋酒焦味產生的主要來源。需要嚴格控制蒸餾溫度,并對蒸鍋內的結焦進行及時處理。

蒸餾過程為了避免過糊,九江酒廠改造了甑頂觀察孔及新增醪液進料管道觀察孔,便于了解醪液發酵及蒸餾情況;加裝監控系統,實時監控蒸餾設備運行情況,發現異常立即進行調整;并將原來防過糊泡沫感應器音叉式開關改用電容式開關。

此外,廠里還編制和實施了《蒸餾甑運行點檢表》和《蒸餾甑定期維護保養》制度。

如果是豉香型白酒,還需要解決在浸泡環節產生的肉腥味。

這就需要對每處理過一批新肉的高度齋酒進行酒度、感官監控,根據其質量,進行復蒸或者更換處理;處理新肉的齋酒池的齋酒,需經酒體設計部嘗評合格后,其豬肉和齋酒,方可再進入后續轉倉醞浸工藝。

同時,九江酒廠完成《酒庫車間缸、池遷肉操作流程》的修訂,強化肉處理人員岀肉規范操作,減少豬肉搬運過程的損傷。

“當新開倉或有肉遷出、遷入的醞浸缸池,前三輪醞浸,需經酒體設計部確認其肉腥味合格,方可進行離肉過濾。”

在純凈的基礎上,還要做到“三低一高一回酸”。

制圖/好酒地理局視覺中心

所謂“三低”,是指低醛、低醇、低自由基。

先說低醛。白酒中醛類物質主要是乙醛、乙縮醛,二者約占酒中總醛含量的98%。在白酒釀造工藝、尤其是固態發酵的白酒中,醛類是酒體成分的重要組成部分,對白酒的香氣和口感有重要影響。

乙醛作為極易揮發的液體,具有刺激性氣味,是酒的辛辣之源。

經常飲用含游離狀態乙醛的酒,飲后容易嗓子發干,這是因為乙醛在體內的藥理作用比乙醇強99倍,它可在體內積蓄,迫使末梢血管擴張,引起臉部血液的漲涌,并使中樞血管收縮,從而加速心跳,血壓上升,使人頭暈、脹痛,這是白酒飲后上頭的重要原因之一。

在長期的研究和實踐中,九江雙蒸探索出七個技術要點,以降低酒體中的醛類物質。

首先是酸度控制,它被釀酒師們稱作“平衡的藝術”。

“想象一下,如果釀酒過程中的酸度太高,就像炒菜時調料放多了,味道就不對了。”

遠航集團副高級產品開發工程師曹榮冰告訴我們,通過精心調控發酵體系的酸度,可以確保酵母寶寶們,能在一個舒適的環境中工作,高效地將乙醛轉化為乙醇,減少乙醛的積累。

遠航集團副高級產品開發工程師曹榮冰。

其次是氧氣管理。釀酒過程中的氧氣含量會影響酒的品質。九江雙蒸通過控制發酵體系中的氧氣含量,讓酵母們“專注”于無氧發酵,產出更多的乙醇,而不是在有氧呼吸中消耗掉。這樣,酒中的乙醛含量就自然降低了。

第三,用曲量要做到恰到好處。曲被九江雙蒸的釀酒師們稱作“魔法粉末”,其用量太多或太少都不行。通過嚴格控制用曲量,可以確保酵母們既能活躍工作,又不會因為過熱或營養過剩而早衰,從而保持乙醛和乙醇之間的平衡。

第四則是酵母的選擇。九江雙蒸采用的是經過特殊選育的純種酵母(專利名稱為《一株產酯酵母及其生產乙酸乙酯和酒精的方法》),它們就像訓練有素的士兵,能高效地將乙醛轉化為乙醇,減少乙醛的“搗亂”,讓酒體更加純凈、舒適。

第五是溫度的把控。“釀酒就像照顧小寶寶,溫度不能太高也不能太低。”曹榮冰說,九江雙蒸嚴格控制發酵溫度,讓酵母們在適宜的環境中茁壯成長,避免高溫導致的乙醛積累。

第六是蒸餾的訣竅:掐頭去尾。作為以“雙蒸”著稱的酒企,九江雙蒸仍在探索蒸餾環節的創新,成功研發精細蒸餾技術。在蒸餾過程中,九江雙蒸的釀酒師們會巧妙地截取酒頭,因為乙醛這種“調皮鬼”喜歡聚集在這里。通過“掐頭去尾”,就能大大減少酒中的乙醛含量。

最后要歸結于貯存的魔法。這是整個環節中至關重要的一步。九江雙蒸采用短期露天貯存基酒,利用物理催陳等方式加速白酒陳化。就像給酒做了一次“SPA”,讓酒中的乙醛等雜質在時間的洗禮下逐漸減少,酒質更加醇厚、舒適。

九江雙蒸紫砂陶壇儲酒。

“低醇”是醒得快技術的第二低。

除了上述專利菌種,研究團隊還完成了另一項專利技術《提高米香型白酒乳酸乙酯含量并降低雜醇油含量的釀造方法》。

該專利的靈魂是對米漿水的創造性應用,具體方法如下:

將大米加水浸泡3-5天,然后將浸泡水分離,獲得富含乳酸菌的米漿水;將米根霉逐級擴大培養為麩曲,然后將米根霉麩曲與小曲混合,得到混合曲;

大米蒸煮后攤涼置于糖化槽,加入混合曲糖化,從糖化槽底部通入空氣12小時~18小時,得到糖化后的酒醅;

再加入發酵用水、米漿水、酸性蛋白酶和耐酸糖化酶,混合均勻后泵入大罐進行發酵,發酵13天~15天,將醪液進行蒸餾,得到高乳酸乙酯低雜醇的米香白酒。

米飯中具有緊實感的“米粒”,便是九江酒廠培育的米曲菌種

此外,蒸餾環節也是降低雜醇油的關鍵。

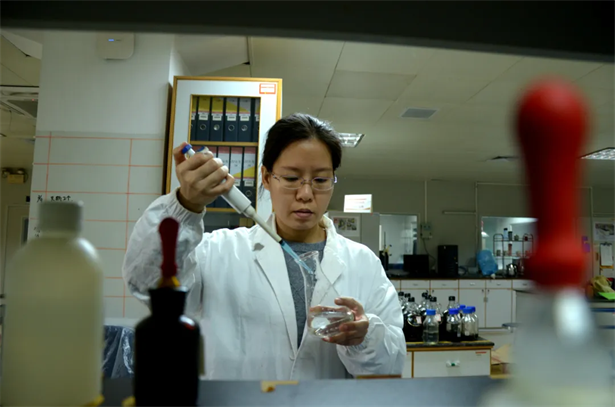

遠航酒業產品開發工程師郭梅君是研究蒸餾技術的負責人。她告訴我們,在生產實踐中,他們首先將成熟醪液進行慢速蒸餾,將雜醇油集中于酒頭中,收集酒頭;再將酒頭精餾,去除雜醇油,得到基酒。

這種方法通過慢速蒸餾能夠有效地將雜醇油富集于酒頭,使得后續去雜程序只需精餾10%~30%體積的酒頭,70%~90%的酒身是不需要處理的,從而大大減少了精餾處理量。

綜合結果是節約蒸汽和電耗,提高了去雜效率,易于生產應用。(專利名《一種降低白酒中雜醇油的蒸餾方法》)

遠航酒業產品開發工程師郭梅君,主要負責蒸餾技術。

第三低則是低自由基。

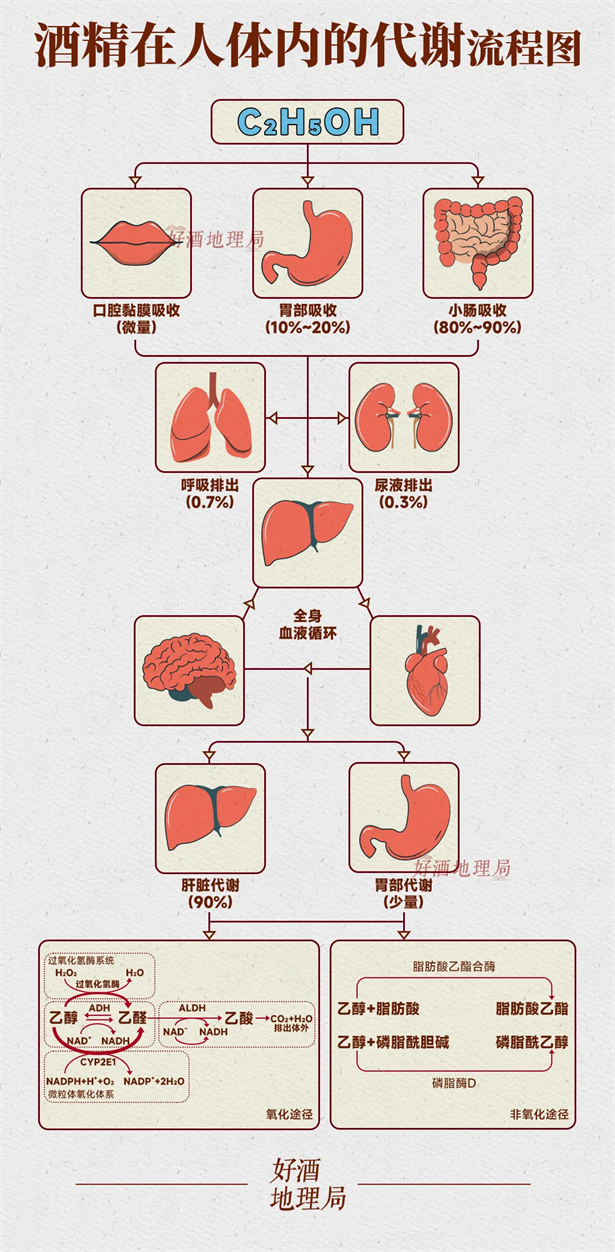

研究團隊發現,自由基隨酒業進入人體后,會對醉酒度產生一些影響,比如:自由基與氧氣反應,會影響肝臟分解酒精的速度,對肝臟和大腦都有傷害。

這倒不需要過多擔心。因為在白酒在長期貯存陳釀中,酒液中的自由基將不斷減弱。

正因此,九江雙蒸十分重視陳釀環節,并對陳釀技術開展了長時間的研究。

在龐大而復雜的醒得快研究項目中,曹榮冰主要負責酒體成熟度、降低醛類、強化回酸三個方面的研究工作。

早在10年前,他就開始了關于陳釀的相關實驗。

他告訴我們,經過對比研究,研究團隊發現,小壇和紫砂缸的陳釀會令酒液成熟速度更快,成熟度更高,自由基含量在陳釀過程中得到降低。

到目前為止,九江雙蒸采用小壇陳釀的酒液為62678壇,精選紫砂缸進行陳釀的酒液多達8449缸。

除了對基酒進行貯存陳釀,經過勾調的每個系列酒樣,都要求有足夠且明確的貯存時間。

此外,在長達10年的研究歷程中,九江雙蒸還研發和運用了多種催陳技術,使白酒中的自由基得到充分反應,降低酒液中的自由基含量。期間,共獲授權專利16項,包括10項發明專利,和6項實用新型專利。

低自由基與高成熟度(“一高”指的就是它),體現了九江雙蒸陳釀效果的一體兩面。

曹榮冰告訴我們,“曬酒”是九江雙蒸在陳釀環節一大特色。

所謂“曬酒”是指通過陽光照射、利用紫外線催熟酒體。為了使酒液均勻接受光照,他們設計了一套循環系統,調整循環速度和時間,確保每部分酒液都能獲得足夠的光照量(積光量),當然也需要根據天氣預報和實際光照強度,靈活調整酒液的曝曬時間。

關于醒得快技術,純凈和“三低一高”之外,還有一個影響因素是“回酸”。

這似乎是一個比較陌生的表達。相比之下,大家更熟悉回甜、回甘。

但實際上,“回酸”它不僅能夠增加白酒風味的復雜度,還能與甜味、苦味、咸味和鮮味等達成美妙的平衡,彼此襯托,給品鑒者帶來更豐富、精彩的味覺體驗。

回酸的特性,主要來自豉香型白酒的釀造技藝。

豉香型白酒中含有庚二酸、辛二酸和壬二酸,它們被合稱為二元酸,是肥豬肉在齋酒醞浸過程中脂肪氧化降解而成的。

二元酸會與酒中的其他微量成分、骨架成分相互作用,產生“醇和甘滑、余味爽凈”的口感特點,同時也可作為酒體成熟的特征之一。

九江雙蒸的一些米香產品,會在勾調環節采用豉香型基酒進行調味,美妙的回酸,也就被帶入酒體中了。

用科技的溫情一面,評估一瓶酒的質量

科技驅動下,白酒的品質建設和表達,都來到了新的層面。今天,人們在回答“什么是好酒”時,已經可以給出更具象的回答。

從低醉酒度概念的提出,以及過去10年的相關研究,到九江雙蒸成功研發醒得快技術,這一科研方向,補充和完善了白酒的品質評估體系,也體現出傳統理化指標之外,白酒行業越來越重視消費者的切身感受。

過去一段時間,“不上頭”是白酒行業較為風行的品質賣點,接下來,浪潮或許將涌向包羅更廣的“醒得快”。

這也印證著科技對酒類消費浪潮的間接引領。正如釀造企業在探尋差異化競爭優勢時,越來越多地訴諸技術創新。

而飲酒與健康,不但是個廣受關注且具有討論空間的話題,也是酒類科研大有可為的一片天地。

轉換場景,何松貴口中的“中午喝完酒,下午能下田”,或許可以解讀為,即便喝醉酒,身體和生活也不會受到太多影響。

當然,這并不是在助長過量飲酒。這項技術的初衷是在不影響飲酒體驗的同時,盡可能降低飲酒的負擔,努力貼近古人說的“酒為歡伯,除憂來樂”。

《中國白酒醒得快技術白皮書》發布當天,九江的天氣和煦如春。不遠處,寬闊的西江平靜流淌。等到花燈初上時,憶吧樂活街的涂鴉最是搶眼。

近旁的九江雙蒸博物館里,收藏著這片土地上興盛的酒脈。新的歷史,通往科研與創新,望向世界的米香。

一瓶瓶酒從這里出發,走向無數張餐桌和不同飲用場景,走進海外游子的鄉情,和本地人的生活日常。

黃進把酒體設計師的工作比作廚師:尋找好的食材,用合適的烹飪方式進行烹飪,讓不同風味相互激發,并在一道菜中和諧平衡。

這里的技術人員和科研工作者,也更有煙火氣呢。

(本文圖片除標注外,均來自遠航酒業)