走進康巴文化的一扇門——評范河川《康巴文化的源流與結構研究》

王朝書

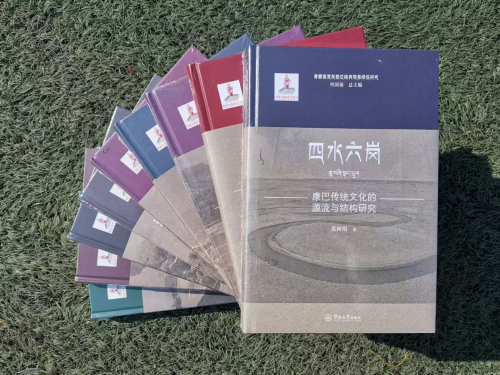

作為長期浸淫康巴文化的報人,筆者毫不夸張地說,《四水六崗·康巴文化的源流與結構研究》是一部康巴文化研究的皇皇巨著,是人們走進康巴文化的一扇門。該書,必定流傳于世。

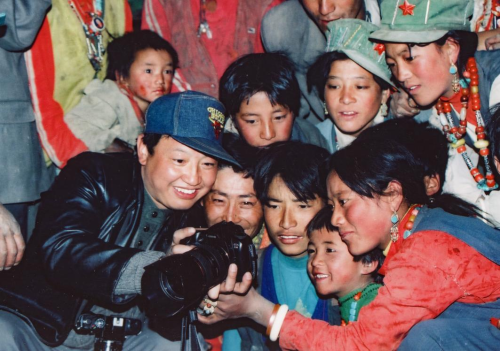

作者范河川在山巖等地調研時與村民互動

(一)

閱讀輕快,是《四水六崗·康巴文化的源流與結構研究》給人的第一感受。一本書,能否讓讀者有耐心讀下去,語言是關鍵。盡管,該書論述的是地域色彩濃厚的康巴文化,然而,卻很少用生僻詞語。相信,即使,沒有康巴文化教育背景的讀者,也會輕松進入。

專業書籍或者說文化研究書籍,傳播中,面對的最大難題,應該是作者的表述與讀者接受之間的距離。專業書籍,作者寫作時,往往注意力在于作者的觀點,而作者的觀點,與讀者當下所關注的,常常并非為同一關注點。如康巴文化,放在全國范圍內來看,是小眾的。如此小眾研究,讀者閱讀時常會有障礙。然而,這種障礙感,在《四水六崗·康巴文化的源流與結構研究》中,卻不存在。

《四水六崗·康巴文化的源流與結構研究》是如何做到,將小眾研究與廣大讀者閱讀期望,絲滑聯接?究其原因,在于作者全新的研究視角和研究手法。

跳出康巴文化,站在中華民族共同體意識,是該書全新的研究視角。該視角,讓作者在論述時,不僅局限于康巴地區讀者,而是面向全國。這讓作者在寫作時,視野開闊,即使專有名詞,也做到淺顯易懂。

正因為作者的胸懷,將地域文化與全國人民聯系在一起。如此,廣大讀者也就可以進入作品,作者與讀者之間的心理差距得以消融。

作者范河川在記錄歌舞書庫時田野調查

(二)

站在中華民族共同體的角度,作者巧妙地將康巴文化納入整個涉藏地區乃至中華文明史的宏大框架之中。往昔那些零散分布、猶如繁星般各自閃爍的史料,在此得以被精心梳理整合,如同一串完整而璀璨的歷史項鏈,全方位地展現于世人面前。

作者的這份匠心獨運與深厚用意,從該書的篇章架構便能清晰洞察。全書共劃分為 14 個精心編排的章節,涵蓋了《康巴傳統文化溯源》《康巴文化的結構分析》等豐富內容。從吐蕃以前藏區與康巴文化的朦朧初現,到吐蕃時代康巴文化的源流發展;從吐蕃分裂時期的曲折變遷,歷經元朝西藏政教合一的開端、明朝治藏策略下康巴文化的繁榮盛景、固始汗帶來的深刻影響,再到清朝治理康區的政治軍事實踐以及土司文化的獨特印記;還包括康區部落文化的鮮明特色、康巴紅色文化的簡要回溯、經濟文化的精煉闡述以及藏族風俗文化的生動呈現。透過這 14 個章節的層層遞進與有機串聯,可以深切感受到作者的研究視野是跨越時空界限的,是深植于大歷史長河之中的深度探索與全景式考量,彰顯出作者對康巴文化在宏大歷史語境下的精準定位與深刻理解。

得益于作者的大歷史觀,該書具才有極為顯著且多維度的學術價值。往昔呈分散碎片化狀態的康巴歷史得以被系統地梳理整合,清晰而詳盡地重現于讀者眼前。這一呈現方式猶如拼圖一般,將散落在歲月長河中的歷史片段一一拾起,拼接成一幅完整且連貫的康巴歷史長卷,使康巴地區的發展脈絡、重大事件以及文化傳承等方面的歷史軌跡一目了然,為深入研究康巴地區的歷史演變提供了極為珍貴的資料藍本。

從其重大突破層面來看,作者運用全新的資料、創新的方法以及獨到的觀點,成功地將鑄牢中華民族共同體意識貫穿全書始終。在民族認同方面,援引如《漢藏史集》中“最初,在瑪卡秀堆秀地方的上部有什巴之王子,名叫丁格,生有三子,分為漢、藏、蒙古。”等極具權威性與歷史性的典籍記載,深刻揭示了各民族之間在根源上的緊密聯系與同源性,為中華民族多元一體格局提供了有力的文獻支撐。從文化認同角度出發,作者巧妙借助豐富的考古成果進行深入剖析。這些考古成果猶如歷史的無聲見證者,以實物的形式訴說著康巴地區與中華民族在文化層面的交融與傳承,通過對出土文物、遺址遺跡等考古發現的解讀,進一步闡明了康巴文化是中華民族文化體系中不可或缺的重要組成部分。在政治認同維度上,以“桃花石”“頓漸之爭”“土司文化”等典型的歷史現象與文化符號展開解析說明。“桃花石”這一獨特稱謂背后所蘊含的政治與文化內涵,反映出當時康巴地區與中原王朝以及其他地區之間復雜而多元的政治聯系與文化交流;“頓漸之爭”則體現了在中華大地上不同思想(佛教為代表的現象)的碰撞與融合,而這種文化與宗教思想的交流互動又與當時的政治格局相互交織影響;“土司文化”更是康巴地區在特定歷史時期政治治理體系的重要體現,通過對土司制度的起源、發展、變遷以及其在地方治理中所扮演角色的深入研究,揭示了康巴地區在中央政權管理下的政治認同演變過程。

所以,筆者認為:該書不僅在康巴歷史的整理重現上有著卓越貢獻,更在鑄牢中華民族共同體意識方面,從民族、文化、政治等多方面認同進行深入研究與闡釋,具有不可估量的學術價值,為康巴文化研究乃至整個中華民族文化與歷史研究領域都增添了濃墨重彩的一筆,為后續相關研究提供了嶄新的思路與堅實的理論依據,有力地推動了相關學術研究向更深層次、更廣闊維度的拓展與延伸。

在作者宏大的歷史觀視野之下,康巴地區的歷史畫卷得以徐徐展開,完整而清晰地呈現在世人眼前。與此同時,康巴文化在中華文明乃至世界文明進程中所蘊含的深遠意義,也被一一揭示與彰顯。筆者在細細研讀該書之后,內心深處涌起一種強烈的感受:堅信廣大讀者在翻開《四水六崗·康巴文化的源流與結構研究》的那一刻起,便會逐漸深入地了解康巴文化的獨特魅力,進而情不自禁地沉醉其中,由衷地喜愛上這一絢爛多彩的文化瑰寶。

而《四水六崗·康巴文化的源流與結構研究》之所以能夠在讀者閱讀之后,成功地激發起他們對康巴文化的熱愛之情,依筆者之見,除了得益于作者秉持的中華民族共同體宏大歷史觀之外,還與作者別具一格的全新寫作方法緊密相連。

此書有別于某些單純依賴資料堆砌進行研究的學術著作,它巧妙地將田野調查的鮮活實踐與嚴謹的理論深度融合。憑借田野調查所積累的豐富親身經歷,作者仿佛擁有神奇的魔力,能夠引領讀者悠然穿梭于康巴地區廣袤無垠的山水之間。原本枯燥乏味、晦澀難懂的史實,也正因如此而被賦予了靈動的生命力,變得鮮活生動、饒有趣味起來,使讀者仿若身臨其境般感受康巴文化的魅力與底蘊。

田野調查絕非一蹴而就之事,它是作者在康巴地區耗費半生心血生活與工作所凝結而成的珍貴結晶。作者自開啟三巖帕措文化研究起,便毅然踏上了漫長而意義深遠的康巴文化研究征途。他的足跡遍布康巴大地的每一寸土地,甘孜州的所有鄉鎮都留下了他深入探尋的身影,多達 70%的村落有他走訪交流的痕跡。他在與眾多專家學者的交流中聆聽不一樣的歷史解讀,從而積累了海量的第一手資料。這般扎實且深入的田野調查,著實令人由衷欽佩與敬重。故而,《四水六崗·康巴文化的源流與結構研究》堪稱一部用雙腳一步一步丈量出來的康巴文化研究佳作。如此飽含心血的作品,能夠深深打動讀者自是在情理之中。誠然,一部洋洋灑灑 50 多萬字的學術著作,要達成這般震撼人心的效果,其創作歷程之艱難困苦,唯有作者本人能夠深切體會。即便作者在后記中有所提及,但那寥寥數語遠遠無法盡述其中的千辛萬苦。因此,筆者在此鄭重而言,《四水六崗·康巴文化的源流與結構研究》不僅僅是一部嚴謹的學術專著,更是作者滿懷深情與熱愛的情懷之作,它承載著作者對康巴文化無盡的眷戀與執著的追求。

作者范河川田野調查途中

(四)

除了上文所提及的作者研究手法、作品整體呈現以及帶給讀者的感受之外,筆者還從該書指導教授何國強處獲悉,此書能夠入選國家出版基金項目,其在學術層面實現了重大突破,亮點紛呈:

其一,運用全新資料與獨到視角,厘清了“四水六崗”中“六崗”這一原本模糊的概念。在中原地區(如河南、陜北等地),“崗”意為山包,因無水而作為放牧之地,而在此處則指草原(草原一詞出現于元朝)。也與“牦牛六部”所指一脈相傳。這一闡釋使人們對四條河水河谷地帶以農耕為主的居民與六大草原以游牧為生的民眾所分布的地域概念,有了清晰而透徹的理解。

其二,針對“白狼”與“白蘭”譯音所產生的地域偏差,憑借新資料與新觀點予以詳細說明并糾正。東漢時期涉藏地區東部(即原西康省部分地域)的《白狼歌》,便是中華民族共同體在政治、經濟、文化方面高度認同的有力明證。

其三,以新穎資料、獨特方式及創新觀點,對明朝中央政府治理康巴地區的歷史進行了補充完善。尤其在白利土司的歷史梳理上更為詳盡;同時,客觀闡述了中央政府支持麗江木氏土司進入康巴地區以制衡吐蕃的戰略布局,糾正了以往片面強調麗江土司“入侵”康區或康巴民眾“抵抗入侵”而忽略中央治理邊疆策略的認知偏差。

其四,借助新資料、新方式與新觀點,秉持客觀公正的態度書寫民族融合的歷史進程。從元朝大一統、固始汗統治直至清王朝的治理策略,對康巴地區政治、經濟、文化發展脈絡進行了清晰梳理。

其五,運用新資料、新方式與新觀點,系統梳理藏傳佛教的政治屬性,使這一復雜的宗教政治關系得以明晰呈現。

其六,以新資料、新方式與新觀點,深入解讀民主改革推翻農奴制度所產生的重大意義與深遠文化影響,彰顯這一歷史變革的重要價值。

其七,憑借新資料、新方式與新觀點,科學闡釋格薩爾傳唱中所涉及的藏傳佛教“包裝、傳播、營銷學”現象,為深入探究這一獨特文化現象提供全新視角。

其八,采用新方法與新觀點,細致分析藏民族傳說(口碑古籍)與傳統文化之間的內在關聯,揭示二者緊密相連的文化紐帶。

其九,基于新資料(如稻城皮諾遺址等)、新方式與新觀點,深入剖析考古發現所涉及的民族遷徙問題,為研究民族遷徙歷史提供有力支撐。

其十,以新方式與新觀點,深度解析大小金川戰役對康巴地區傳統文化所產生的深刻影響,展現戰役背后的文化變遷。

其十一,運用新資料與新觀點,科學且客觀地簡介“利美運動”,增進對這一重要運動的全面認識。

其十二,以新觀點,對工布朗結(新龍布魯曼)這一歷史人物進行客觀公正的介紹,還原其在歷史中的真實形象。

其十三,采用新方式與新觀點,深入探究康巴藏民族的哲學思想,剖析禮儀、箴言、格言、諺語以及姓名解讀與社會主義核心價值觀相契合之處,促進民族文化與現代價值觀的深度融合。

該書系國家出版基金圖書

綜上所述,田野調查成果《四水六崗·康巴文化的源流與結構研究》在康巴文化研究領域的重要地位已然確立且不可撼動。它宛如一座橋梁,連通著康巴地區內外,是康巴地區以外的人們深入領略康巴文化魅力的必經之門;對于正大步邁向現代化建設征程的康巴地區民眾而言,它更如同一盞明燈,在審視傳統文化、構建新生活的道路上,投下熠熠光輝,帶來極具價值與深度的啟示,助力其在傳承與創新中找尋平衡,于傳統根基之上構筑現代生活的高樓大廈,實現文化與發展的和諧共生、相得益彰。