科技守護生命 久心AED構建城市急救"黃金四分鐘"防護網

隨著人口老齡化進程加速和公眾急救意識提升,AED作為院前急救的關鍵設備,正成為完善公共衛生體系的重要支撐。數據顯示,我國心臟驟停病例中60%發生在家庭場景,但當前90%的AED設備卻集中在公共場所。社區作為居民生活的核心單元,科學配置AED將大幅縮短急救響應時間,為突發心臟事件提供關鍵保障。

政策推動與持續強化

《健康中國行動(2019-2030年)》將AED配置納入學校、交通樞紐及社區等公共場所的強制性要求。

2021年國家衛健委發布《公共場所AED配置指南》,提出“3-5分鐘可獲取”的部署標準。

2024年5月31日,財政部辦公廳發布《物業管理服務政府采購需求標準(辦公場所類)(試行)》的通知,將AED列為物業管理基礎服務設備,標志著社區配置進入制度化階段。

社區配置AED的社會價值與成效

心血管疾病是威脅中老年群體健康的首要病種,社區人口密集且老年人口集中,AED的普及可大幅提升急救效率。多個案例表明,通過“電擊除顫+心肺復蘇(CPR)”的協同應用,有效提升了社區心臟驟停患者的生存率。

南京鼓樓某小區(2024年8月):物業人員使用久心AED成功挽救心臟驟停的七旬居民。

湖州長興某小區(2024年7月):物業和醫務人員接力通過心肺復蘇,使用久心AED除顫,成功挽回患者生命。

上海蘭花教師公寓(2023年4月):社區配備的久心AED助力醫護人員挽回69歲患者生命。

深圳南山街道某社區(2023年11月):急救團隊利用久心AED使40歲心臟驟停患者恢復自主心律。

AED在部分發達國家已進入社區,例如日本、德國、荷蘭等國家不僅在公共場所配置AED,很多居民家中也已配置AED,對心臟驟停患者的救治也更加及時高效。

社區AED部署優化與市場前景

全國人大代表葛明華提出,優化AED部署網絡,提高使用效率。在社區或者小區物業廣泛布置AED,建設社區急救驛站,將AED部署網絡推進到城市最小單元。同時,布點之后還要加強相關人員的培訓。“尤其是對物業人員、保安等小區工作人員的培訓,學習如何使用,提升急救響應效能。”該建議與《"十四五"國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》提出的"社區適老化改造與急救設施完善"要求形成政策共振,標志著我國公共安全體系正向精細化治理縱深發展。

在社區AED部署優化與市場前景方面,以全國50萬個社區為基數測算,若實現'每社區至少1臺AED'的配置標準,潛在市場規模將突破百億元。在老齡化加速(60歲以上人口,預計2035年將突破4億)與政策紅利的雙重驅動下,社區場景正成為AED產業的新增長點。這種配置升級不僅體現在住宅區的基礎覆蓋,更將延伸至商業綜合體、康養機構、個人家庭等多元生活場景,構建起“黃金4分鐘”急救生態圈。

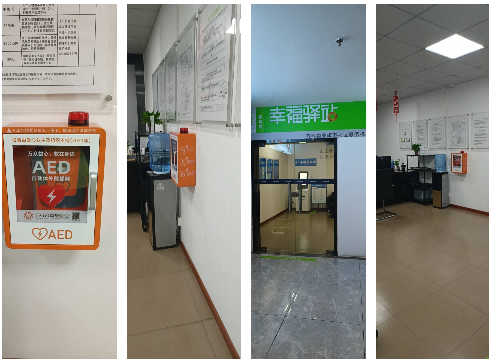

安心守護:久心AED入駐多地社區

近年來,公眾急救意識顯著提升,急救體系建設已成為衡量城市文明程度的重要標尺。在此背景下,萬行公益基金會聯合醫療機構、社區組織及久心醫療,積極推進"公益急救培訓及AED進社區"民生項目。作為物業行業的領軍企業,萬科率先垂范,全力打造“安心社區”典范,在住宅、商業綜合體等空間科學布設AED急救設備,同步開展百場急救技能培訓,構建"設備+能力"雙重保障體系。截至目前,久心AED已成功入駐全國各個省份,覆蓋北京、上海、廣東、廣西、江西、河北、吉林、遼寧等多個地區的社區、住宅區及物業管理范圍,為社區居民的生命安全提供了強有力的保障。

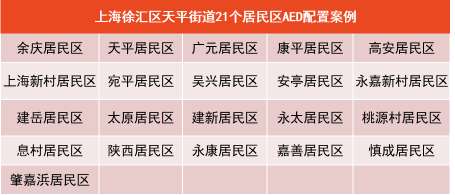

隨著《健康中國2030》戰略深入推進,社區急救已成為基層治理的重要環節。2024年10月,上海徐匯區天平街道21個社區完成AED全覆蓋,同步開展急救培訓技能認證,形成"設備隨時可用,人員隨時待命"的立體防護網。這種"科技賦能+人文關懷"的創新模式,正在為城市公共安全治理提供全新范本。

其他社區久心AED布防案例(部分)

久心AED急救解決方案:助力打造“安心社區”

久心醫療專注于心臟除顫領域,為社區提供涵蓋設備部署、人員培訓及運維管理的一體化解決方案,助力構建安全高效的急救體系。

方案優勢

安全除顫技術:久心AED采用低能量除顫技術,減少心肌損傷,能識別安裝心臟起搏器人群的心臟驟停,截至2025年2月,已成功救治130余位患者。

智能管理平臺:基于華為云及4G/5G技術,實現設備實時定位、狀態監控與緊急調度,與多地120急救系統實現聯動。

專業急救培訓:作為AHA授權急救培訓中心,久心提供標準化課程及實操演練,助力社區培養高質量急救隊伍。

卓越售后服務:依托全國2400余個服務網點與10000余名認證工程師資源,構建"監測預警-快速響應-專業處置"的全周期閉環服務體系。

社區AED配置不僅是公共安全的基礎設施,更是踐行“全生命周期健康管理”的核心舉措。通過政策驅動、社會共建與技術創新,我國正逐步形成“人人能救、人人敢救”的急救生態。未來,隨著設備覆蓋率的提升與急救能力的強化,社區AED將成為老齡化社會的重要防線,為全民健康織就堅實保護網。